পাবনায় বাড়ি হবে গাড়ি গাড়ি ইট কিনি

রাঁধুনিমহল-তরে করোগেট-শীট কিনি।

ধার ক’রে মিস্ত্রির সিকি বিল চুকিয়েছি,

পাওনাদারের ভয়ে দিনরাত লুকিয়েছি,

শেষে দেখি জানলায় লাগে নাকো ছিট্কিনি’।...

পাবনার অদূরে সাজাদপুরে কুঠিবাড়ি ছাড়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই জেলায় কোনো বাড়ি ছিল না ঠিকই, কিন্তু পাবনার প্রতি কবির মনে ভালোবাসার কোনো অভাব ছিল না। মাত্র ২৯ বছর বয়সে জমিদারি দেখাশোনার কাজে ১৮৯০ সালে কবি প্রথম বৃহত্তর পাবনা জেলার সাজাদপুরে এসেছিলেন। এরপর ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময় তিনি সাজাদপুর কুঠিবাড়িতে বসবাস করেছেন। পদ্মা বোটে ভাসতে ভাসতে পাবনার কোল দিয়ে বয়ে চলা ইছামতি নদীকে কবি ভালোবেসে ফেলেছিলেন। বলেছিলেনÑ

‘যখন যেমন মনে করি

তাই হতে পাই যদি

আমি তবে এক্খনি হই

ইচ্ছামতী নদী’।

আবার এই নদীতে নৌকার নিরক্ষর মাঝিদের কন্ঠের গান ‘যুবতী ক্যান বা কর মন ভারী/পাবনা থ্যাহা আন্যা দেব ট্যাহা দামের মোটরী’ শুনে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। ১৯০৮ সালে পাবনায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ১৯১৪ সালে পাবনায় অনুষ্ঠিত ‘উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে’ তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এছাড়াও পাবনার হরিপুরের বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে তিনি বহু বার পাবনায় এসেছেন। হরিপুরের চৌধুরী পরিবারের প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা দেবীর বিয়ে হয়েছিল। আবার প্রমথ চৌধুরীর অগ্রজ ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোন প্রতিভা দেবীর।

আসলে পাবনা নিয়ে এতো কথা বলার একটাই কারণ, পাবনা আমার ভালো লাগার প্রিয় শহর। এই শহরেই আমি জন্মেছি। বেড়ে উঠেছি। ছেলেবেলায় এই শহরের যে স্থাপনাগুলো আমায় মুগ্ধ করেছিল তার মধ্যে বনমালী ইনস্টিটিউট অন্যতম। আমার কেন যেন মনে হতো এই রঙ্গমঞ্চের আলোর সামনে একবার যার দাঁড়ানোর সুযোগ হয়েছে, তার জীবন ধন্য। তাছাড়া আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে মঞ্চে দাঁড়ানো মানুষটিকে মনে হতো তিনি সম্পূর্ণ আলাদা কেউ। তাই সে সময় থেকেই বনমালী ইনস্টিটিউট আমার কাছে ছিল এক স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান। পরে বড় হয়ে জেনেছি এই প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কথা। পাবনার এ হামিদ রোডে ‘তাড়াশ ভবন’ জেলার একটি ঐতিহাসিক স্থাপত্য নিদর্শন। আঠারো শতকে এই ভবনটি নির্মাণ করেছিলেন তাড়াশ এস্টেটের তৎকালীন জমিদার রায় বাহাদুর বনমালী রায় (১৮৬২-১৯১৪)। ১৮৮২ সালে দত্তক পিতা বনওয়ারীলাল রায়ের মৃত্যুর পর বনমালী রায় তাঁর পিতার বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হন। এই বিষয়-সম্পত্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তিনি পাবনা জেলার সমাজ কল্যাণে ব্যয় করেন। এজন্য তাঁকে বৃহত্তর পাবনা জেলার শ্রেষ্ঠ জমিদার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ১৮৯৪ সালে ‘রায়বাহাদুর’ উপাধিতে ভূষিত করে। রায় বাহাদুর বনমালী রায় প্রতিষ্ঠিত জেলার উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে বনওয়ারী নগর সিবিপি উচ্চবিদ্যালয়, পাবনা টাউন হল, বনমালী টেকনিক্যাল স্কুল, ইলিয়ট শিল্প বিদ্যালয় ইত্যাদি। পাবনার ঐতিহ্যবাহী এডওয়ার্ড কলেজ প্রতিষ্ঠাতেও তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর রায়বাহাদুর ক্ষিতিশ ভূষণ রায় ও বায়বাহাদুর রাধিকা ভূষণ বাবার স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখতে ‘বনমালী ইনস্টিটিউট’ নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯২৪ সালের ৫ মার্চ ৩৯ শতাংশ জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয় এই বনমালী ইনস্টিটিউট। অবশ্য তখন এর নাম ছিল ‘বনমালী রঙ্গমঞ্চ’।

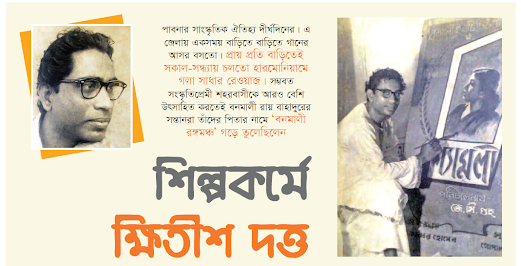

পাবনার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। এ জেলায় একসময় বাড়িতে বাড়িতে গানের আসর বসতো। প্রায় প্রতি বাড়িতেই সকাল-সন্ধ্যায় চলতো হারমোনিয়ামে গলা সাধার রেওয়াজ। সম্ভবত সংস্কৃতিপ্রেমী শহরবাসীকে আরও বেশি উৎসাহিত করতেই বনমালী রায় বাহাদুরের সন্তানরা তাঁদের পিতার নামে ‘বনমালী রঙ্গমঞ্চ’ গড়ে তুলেছিলেন। রঙ্গমঞ্চটি নির্মিত হয়েছিল টিনের ছাদ বিশিষ্ট এক বিশাল দালান ঘরে। সেখানে একটি মঞ্চসহ প্রায় এক হাজার দর্শকের আসন ব্যবস্থা ছিল। শুনেছি এই মঞ্চে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বড় ভাই শরৎ বসু, মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, কমরেড মণি সিংহ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, বেগম সেলিনা বানু, পঙ্কজ ভট্টাচার্য প্রমুখ বরেণ্য নেতারা ভাষণ দিয়েছেন। বনমালী রঙ্গমঞ্চ সংলগ্ন পাবনা টাউন হলেই ১৯৭১ সালের মার্চে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। উপমহাদেশের বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন ছোটবেলায় বনমালী রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেছেন। সে সময় তিনি ছিলেন কিশোরী রমা। পাবনার গার্লস স্কুলে তিনি পড়াশুনা করতেন। পল্লিগীতি স¤্রাট আব্বাস উদ্দিন আহমেদ পাবনার বনমালী রঙ্গমঞ্চে গান গেয়েছেন। উপমহাদেশের অন্যতম অভিনয়শিল্পী ছবি বিশ্বাস, পাবনার কৃতী সন্তান এবং আধুনিক বাংলা গানের অন্যতম গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারসহ আরও অনেক গুণী মানুষের পদচিহ্ন রয়েছে এখানে। অর্থাৎ এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশ-বিদেশের বহু কৃতী মানুষের নাম।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর থেকে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও তত্ত্বাবধানের অভাবে প্রতিষ্ঠানটির অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। স্থানীয়ভাবে একটি পরিচালনা পর্ষদ থাকলেও প্রতিষ্ঠান সংস্কারের মতো আর্থিক সঙ্গতি সেই পর্ষদের ছিল না। ফলে ভবনটি রক্ষণাবেক্ষণও তখন কঠিন হয়ে পড়ে। ১৯৬০ সালের পর প্রতিষ্ঠনটি পাবলিক ইনস্টিটিউশনে পরিণত হয়। তখন থেকে পদাধিকার বলে জেলার প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ইনস্টিটিউটের পরিচালনা পর্ষদের প্রধান নির্বাহী হিসেবে গণ্য হন। অর্থাৎ জেলা প্রশাসক হতেন পরিচালনা পর্ষদেন সভাপতি। সেই সুবাদে হয়তো প্রতিষ্ঠানটির জন্য কিছু আর্থিক বরাদ্দ জুটতো, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট ছিল না। তাই বাইরে থেকে বনমালী ইনস্টিটিউটকে দেখে ভালো লাগার কোনো কারণ ছিল না। কারণ আমাদের কৈশোরে এই প্রতিষ্ঠানটি ছিল কেবলই একটি পুরোনো ভবন মাত্র। বৃষ্টি হলে মিলনায়তনের ভিতরে প্রায় এক হাঁটু জল জমে যেতো। বাইরের দিকে দেখার মতো বাড়তি কোনো জৌলুশও না। তারপরও এই প্রতিষ্ঠানটিকে ভালোলাগার একমাত্র কারণ এই প্রতিষ্ঠানে তখন প্রায়ই নানা অনুষ্ঠান হতো। কখনও নাটকের, কখনও গানের, কখনও নাচের আবার কখনও অন্য কিছু অনুষ্ঠানের। এই মিলনায়তনের মঞ্চেই আমার প্রথম যাত্রাপালা দেখা। যাত্রানট স্বপন কুমার দেবনাথ অভিনীত ‘লালন ফকির’ যাত্রাপালাটি আমার স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই মঞ্চে আমার লেখা একটি নাটকও একবার মঞ্চস্থ হয়েছিল। তাছাড়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও এই মিলনায়তনের মঞ্চে অনেক বার দাঁড়ানোর সুযোগ হয়েছে। তখন নিজেকেই নিজের কাছে অনাহূত মনে হয়েছে। নিজেকেই প্রশ্ন করেছি বার বার, আমার স্বপ্নের রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াবার যোগ্যতা কি আমার সত্যিই হয়েছে?

বাংলা বর্ণমালার দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী ১৯৭৮ সালে ডিসেম্বরের ১৯ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছিল। এ অনুষ্ঠানের বেশ ক-টি অনুষ্ঠিত হয়েছে বনমালী ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে। সেই অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করার সুযোগও পেয়েছিলাম। সে সময় অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী এবং বনমালী ইনস্টিটিউট-এর সঙ্গে যুক্ত যাঁদের অপার ¯েœহে মুগ্ধ হয়েছি তাঁদের অনেকেই আজ আর আমাদের মাঝে নেই। পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নূরুন্নবী, অধ্যক্ষ শামসুল ইসলাম, অধ্যক্ষ ফখরুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট আবদুল আজিজ, অধ্যাপক মনোয়ার হোসেন জাহেদীর নাম। সে সময় বনমালী’র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও কয়েকজন বিশিষ্ট কলা-কুশলীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। তাঁদের মধ্যে মনে পড়ছে রূপসজ্জাকর আয়েন উদ্দিন এবং বেহালাবাদক রশিদ উদ্দিনকে। এঁরা দু’জনই ছিলেন মঞ্চের নেপথ্য শিল্পী। তবু মনে হয়েছে, তাঁরা মঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়ানো শিল্পীদের মতোই আলোকোজ্জ্বল। রূপসজ্জাকর আয়েন উদ্দিনের নিপুণ হাতের সাজে কতো তরুণ অভিনেতা বয়োবৃদ্ধ চরিত্রের অভিনয়ে দর্শককে মুগ্ধ করেছেন। আবার রশিদ উদ্দিন সারা দিন পোস্ট অফিসের কাজ সামলে যখন রঙ্গমঞ্চে উইংসের পাশে বেহালা নিয়ে বসতেন, তখন তিনি যেন এক অন্য মানুষ। আমি এখন পর্যন্ত সে রকম বেহালার সুর কোথাও শুনিনি।

স্বাধীনতার পর বনমালী ইনস্টিটিউট পাবনা জেলার সংস্কৃতিচর্চার প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। তবে শুরু থেকেই এই প্রতিষ্ঠানটি যাঁদের শ্রম, মেধা ও মননে গড়ে উঠেছিল তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই এ জেলার কৃতী সন্তান। শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দত্ত (১৯২৯-২০০৭) তাঁদেরই একজন। মূলত তিনি ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী। তবে ছবি আঁকা তাঁর পেশা ছিল না। এই শিল্পকর্মটি ছিল তাঁর একান্তই নেশা বা শখ। অবশ্য তাঁর পাশাপাশি আরও কয়েকজনের নাম উল্লেখ করতে হয়। তাঁরাও ক্ষিতীশ দত্তের সমকালীন বনমালী ইনস্টিটিউট-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন অভিনয়শিল্পী। তবে তাঁরাও কেউ পেশাদার অভিনেতা ছিলেন না। সবাই ছিলেন শখের শিল্পী। এঁদের মধ্যে উল্লেখ্য শ্রীতপন লাহিড়ি, শ্রীলক্ষ্মীদাস চাকী, আলহাজ্ব লুৎফর রহমান মধু, বাবু হরিশংকর প্রমুখ। একমাত্র তপন লাহিড়ি ছিলেন পেশাদার অভিনেতা। তবে অভিনয়কে তিনি কখনও তাঁর পেশা হিসেবে নিতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়না। মনের আনন্দেই অভিনয় করতেন। শ্রীক্ষিতীশ দত্ত ছিলেন মঞ্চের একজন নেপথ্য শিল্পী। মঞ্চের পাদপ্রদীপ বা আলোর সামনে তিনি না দাঁড়ালেও তাঁর শিল্পকর্ম মঞ্চ জুড়ে সবসময় আলো ছড়াতো। তাঁর আঁকা অসংখ্য লেটারিং, ছবি এমন কী মঞ্চের শিল্প নির্দেশনার কাজগুলো পাবনার পুরোনো দিনের মানুষেরা এখনও গর্বের সাথে স্মরণ করেন। আর এসবই তিনি করেছেন বনমালী ইনস্টিটিউট-এর জন্য সম্পূর্ণ মনের তাগিদে। সে সময় ডিজিটাল প্রিন্ট বলে কিছু ছিল না। শিল্পীদের সব কিছুই করতে হতে হতো হাতে কলমে। অর্থাৎ ক্যানভাসেই শিল্পী তাঁর রঙ তুলিতে শিল্পকর্মটি তুলে ধরতেন। এ কাজে ক্ষিতীশ দত্তের ছিল অসম্ভব পারঙ্গমতা।

বনমালী রঙ্গমঞ্চে তখন প্রায়ই নাটক অভিনীত হতো। নাটকের প্রচারের জন্য প্রয়োজন হতো পোস্টার ও ব্যানারের। তখন নাটকের বড় বড় পোস্টার আঁকা হতো ফ্রেমে বাঁধা কাপড়ের ক্যানভাসে। শিল্পী ক্ষিতীশ দত্ত তাঁর অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্যে এসব চিত্র ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতেন। ক্যানভাসে আঁকা এসব ছবি যেন শুধু ছবি ছিল না, এসব ছবি ছিল এক একটি নাটকের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যেন ক্যানভাসে আঁকা ছবিটিই দর্শকদের সামনে নাটকের কাহিনি মেলে ধরতো। কখনও কখনও এসব ক্যানভাস-চিত্রে অভিনয়শিল্পীদের মুখচ্ছবিও আঁকা হতো। এ কাজটিও খুব সহজ ছিল না। তৎকালীন বনমালী ইনস্টিটিউটে অভিনীত প্রায় সকল নাটকের শিল্পনির্দেশনার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ক্ষিতীশ দত্তকে অনেক কাজ করতে হয়েছে। নাটকের পোস্টার-ব্যানার থেকে শুরু করে সব ধরনের পেইন্টিংয়ের কাজও করেছেন তিনি নিজের হাতে। পাবনার বনমালী ইনস্টিটিউট-এ অভিনীত নাটক ‘শ্যামলী’-র পোস্টার এঁকেছিলেন শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত। সে সময় এটি একটি উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল। তবে প্রথমবারের মতো এই নাটকে তিনি অভিনয়ও করেছিলেন। আসলে অভিনয় তাঁর পেশা না হলেও বন্ধুদের অনুরোধে তিনি প্রথমবারের মতো মঞ্চের পাদপ্রদীপে দাঁড়িয়েছিলেন। এই নাটকটি পরিচালনা করেছিলেন পাবনার আর এক কৃতী নাট্যশিল্পী শ্রীজে সি গুহ। বনমালী ইনস্টিটিউট-এর ইতিহাসে এই নাটকটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা।

আবার কখনও ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলা হতো নাটকের কোনো বিশেষ আবহ বা পরিবেশের দৃশ্য। একজন শিল্পী কতোটা দক্ষ হলে এ ধরনের চিত্রকর্ম সৃষ্টি করতে পারেন তা সহজেই অনুমেয়। আবার লেটারিং চিত্রশিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ দিকটিও শিল্পী ক্ষিতীশ দত্তের হাতে অপূর্ব মাত্রা পেয়েছে। শিল্পী ক্ষিতীশ দত্ত একইসাথে মঞ্চনাটকে শিল্প নির্দেশকের ভূমিকাও পালন করেছেন। এখনকার আধুনিক মঞ্চনাটকে শিল্পের বিভিন্ন অনুষঙ্গ বা মটিফ সাজিয়ে নাটকের দৃশ্যকল্প তৈরি করা হয়। এখন মাল্টি মিডিয়া এবং ব্যাক প্রজেকশন এসব কাজকে আরও সহজ করে দিয়েছে। আধুনিক অনেক যন্ত্রপাতিও এসেছে এসব কাজের জন্য। কিন্তু কয়েক বছর আগেও এসব কোনো সুযোগ ছিল না। এজন্য একজন চিত্রশিল্পীকেই মঞ্চনাটকের প্রতিটি দৃশ্যকল্প সাজিয়ে তুলতে হতো। সে সময় রঙ্গমঞ্চে পারিবারিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটের নাটক বেশি অভিনীত হতো। এজন্য নাটকের দৃশ্যগুলোকে বিশ্বাসযোগ্য করে সাজিয়ে তোলার দায়িত্ব ছিল শিল্প নির্দেশকের। বিশেষ করে দৃশ্যটি যদি ঘরের বাইরে হতো তাহলে সেই বহির্দৃশ্যটিও সাজিয়ে তুলতে হতো বিশ্বাসযোগ্য করে। বাগানের দৃশ্য হলে সেখানে বাগান, নদীতীরের দৃশ্য হলে সেখানে নদী এ ধরনের দৃশ্যপটও তৈরি করতে হতো। আর এসব দৃশ্যপট তৈরি করতে হতো মূলত ব্যাক স্টেজে বা মঞ্চের পিছন দিকে। কারণ এখনকার মতো তখন মঞ্চের পিছনের পর্দায় মাল্টি মিডিয়ায় কোনো দৃশ্য প্রক্ষেপণের সুযোগ ছিল না। ফলে যাবতীয় দৃশ্যপট নির্মাণের কাজটি শিল্পীকে নিজের হাতেই করতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেটি যথার্থ অর্থে বিশ্বাসযোগ্যও করে তুলতে হয়েছে। শিল্পী ক্ষিতীশ দত্ত বনমালী ইনস্টিটিউট-এর নাটকের জন্য এ ধরনের অসংখ্য দৃশ্যপট তৈরি করেছেন। তিনি কাঠের ফ্রেমে বাঁধা বড় বড় ক্যানভাসে এ ধরনের দৃশ্যপট এঁকেছেন। শুধু মঞ্চের দৃশ্যপট এঁকেই তিনি তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি, এর বাইরেও তাঁকে আরও কিছু কাজ করতে হয়েছে। বনমালী ইনস্টিটিউট-এর মঞ্চে ব্যবহৃত যাবতীয় উইংস্ এবং অন্যান্য সরঞ্জামেও ছিল তাঁর রঙ-তুলির কারুকাজময় নিপুণ হাতের ছোঁয়া।

বনমালী ইনস্টিটিউট-এর সাথে যুক্ত থাকার সুবাদে অনেক কৃতী মানুষের সঙ্গে শ্রীক্ষিতীশ দত্তের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অনন্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল প্রায়ই বনমালীতে যেতেন। পাবনায় তখন আড্ডা দেবার মতো তাঁর আর কোনো জায়গা ছিল না। আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে গানও গাইতেন। এভাবে গান-বাজনা আর আড্ডার মধ্য দিয়েই ক্ষিতীশ দত্ত তাঁর ঘনিষ্ঠজন হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ছিলেন ড. আবু হেনা মোস্তফা কামালের প্রিয় ‘ক্ষিতীশদা’। এভাবে আরও অনেকের সাথেই তাঁর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সম্পর্ক ছিল বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার শ্রীদিলীপ বিশ্বাসের সাথে। দিলীপ বিশ্বাস তখনও চলচ্চিত্রকার হয়ে ওঠেননি। বাবার বদলিজনিত চাকরির কারণে তিনি তখন পাবনায় থাকতেন। নিজে ভালো কৌতুকাভিনেতা ছিলেন। প্যারোডি গান গাইতেন। বনমালীতে অনেকবার তিনি কৌতুকাভিনয় করে আর প্যারোডি গান গেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। সেই তখন থেকে তিনিও নিয়মিত আড্ডা দিতেন বনমালী রঙ্গমঞ্চে। আর সেই আড্ডার ফাঁকেই ক্ষিতীশ দত্তের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। এভাবে প্রবীণ চলচ্চিত্রশিল্পী তেজেন চক্রবর্তীর সঙ্গেও ছিল ঘনিষ্ঠতা।

একবার জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ এসেছিলেন বনমালী ইনস্টিটিউটে। অনেক দিন থেকেই নাকি তিনি এই প্রতিষ্ঠানের নাম শুনেছিলেন। ঢাকার বাইরে মফস্বল শহরে এ ধরনের একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে, সে সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না। তাই এই প্রতিষ্ঠানটির ব্যাপারে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল। বনমালী ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষও সাদরে বরণ করে নিয়েছিল বিশ্ববরেণ্য এই জাদুশিল্পীকে। জুয়েল আইচ ইনস্টিটিউট-এর বিভিন্ন দিক ঘুরে দেখলেন। বিশেষ করে নাটকের ব্যাক স্টেজের জন্য আঁকা দৃশ্যপটগুলো দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। তারপর পরিচিত হলেন দৃশ্যপটগুলোর শিল্পী ক্ষিতীশ দত্তের সঙ্গে। মুগ্ধ কণ্ঠে বললেন, আপনি তো আমার চেয়েও বড় জাদুকর। আমি হাত সাফাই করে যে জাদু তৈরি করি তার সবই নকল, কিন্তু আপনি রঙ-তুলিতে যে জাদুকরি ছবি আঁকেন তা একেবারে আসল। জাদুশিল্পী জুয়েল আইচের এই ভালোলাগার অনুভূতির কথা শুনে ক্ষিতীশ দত্ত সেদিন শুধু মুচকি হেসেছিলেন। সে সময় যে শিল্পীরাই বনমালী রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতে এসেছেন, তাঁদের প্রায় সবার সঙ্গেই ক্ষিতীশ দত্তের একটি মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। অভিনয়শিল্পী না হয়েও তিনি নিজের অসাধারণ কৃতিত্বে সকলের নজর কেড়েছিলেন। অনেকেই তাঁর শিল্পকর্ম দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। আর তাই মঞ্চের নেপথ্যে নিভৃতচারী থেকেও মঞ্চের সামনে থাকা মানুষদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন শিল্পী শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দত্ত।

বনমালী ইনস্টিটিউট ভবনটি ব্যবহার অনুপযোগী হলে সরকারি উদ্যোগে ২০০৯ সালে এর সংস্কার কাজ শুরু হয়। ভবনটি বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী কমিউনিটি সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হলে স্থানীয় সাংস্কৃতিক কর্মী ও সুধীজনের বিরোধিতায় তা বাতিল হয়। পরে ভবনটি সাংস্কৃতিক কর্মকা-ের উপযোগী করে নির্মাণ করা হয়। তৈরি করা হয় একটি বড় মিলনায়তন। ২০১৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এ সময় থেকে শুরু হয় এর আধুনিকীকরণের কাজ। সে সময় পাবনার কিছু গুণী মানুষের সহযোগিতায় কেন্দ্রটিকে আধুনিক রূপ দেওয়া হয়। ইনস্টিটিউট-এর মঞ্চ ও মিলনায়তনটিকে সাজানো হয় আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ করে। এতে ব্যয় হয় প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা। সেই সঙ্গে এর নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম দেওয়া হয় ‘বনমালী শিল্পকলা কেন্দ্র’। এদিকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ‘বাংলাদেশের শতবর্ষী নাট্যমঞ্চ’ গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। নাট্যজন লিয়াকত আলী লাকী রচিত এ গ্রন্থের অন্যতম সংকলন সহযোগী ছিলেন সৌম্য সালেক ও মারুফা মঞ্জুরী খান। এ গ্রন্থে দেশের শতবর্ষী নাট্যমঞ্চগুলোর ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে পাবনার ‘বনমালী ইনস্টিটিউট’ও স্থান পেয়েছে গুরুত্ব সহকারে। পাবনার বনমালী শিল্পকলা কেন্দ্র এখন নিঃসন্দেহে দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এখন এই মিলনায়তনে দর্শকদের জন্য যেমন সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হয়েছে, তেমনি আসনসংখ্যা ৭৫৯। পুরুষ ও নারী শিল্পীদের জন্য রয়েছে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত পৃথক প্রসাধনী কক্ষ। অফিস কক্ষ ছাড়াও এখানে আছে একাধিক মহড়া কক্ষ, মতবিনিময় কক্ষ এবং একটি সুপরিসর উন্মুক্ত স্থান। এখানে প্রয়োজনে কর্মশালা বা নিরীক্ষাধর্মী যে কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা যেতে পারে। নতুন আঙ্গিকে বনমালী শিল্পকলা কেন্দ্রের কার্যক্রমেও অনেক অভিনবত্ব আনা হয়েছে। এখন প্রতি মাসেই বনমালী শিল্পকলা কেন্দ্রে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পাবনার অধিকাংশ প্রধান সংগঠন এখানে অনুষ্ঠান করেছে। পাবনার বাইরে ঢাকা, রাজশাহী, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়াসহ বিভিন্ন জেলার সাংস্কৃতিক দলও এখানে নাটক ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান করেছে।

পাবনার ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বনমালী ইনস্টিটিউটের আজীবন সদস্য ছিলেন শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দত্ত। বনমালী’র প্রায় সব অনুষ্ঠানে নিজেকে সাধ্যমতো সম্পৃক্ত রাখার চেষ্টা করেছেন সবসময়। মৃদুভাষী এই নিভৃতচারী শিল্পী নিজেকে আড়ালে রেখেও পাবনার সুধীজনদের প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। অধ্যাপক মনোয়ার হোসেন জাহেদী পাবনার কৃতী মানুষদের নিয়ে ‘স্মৃতির জনপদ পাবনা’ নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক গ্রন্থের কাজ শুরু করেছিলেন। এই গ্রন্থের জন্য তিনি শিল্পী শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দত্তের জীবন ও শিল্পকর্ম সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। অধ্যাপক মনোয়ার হোসেন জাহেদীর আকস্মিক মৃত্যুতে গ্রন্থটি এখনও আলোর মুখ দেখেনি। গ্রন্থটি কখনও প্রকাশিত হলে শ্রীক্ষিতীশ দত্ত সম্পর্কে হয়তো পাবনাবাসীর আরও অনেক অজানা তথ্য জানার সুযোগ হবে। ক্ষিতীশ দত্তের মতো আরও যে কৃতী ও গুণী মানুষ বনমালী’র মতো শতবর্ষী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের শেকড়ের সাথে জড়িয়ে আছেন, তাঁদের নামও আজ সামনে আনা উচিত। প্রতিষ্ঠানটির শতবর্ষকে স্মরণ করার সাথে সাথে তাঁদের অবদানও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত। বোধহয় তখনই বনমালী ইনস্টিটিউট-এর শতবর্ষপূর্তি উদ্যাপন সার্থক এবং শোভন হবে।

0 Comments: